随着“互联网+”传统业态的跨界重组、融合优化,传统商科人才培养面临着改革创新的要求,为适应数字化时代经济社会发展需要,培养新商科复合型创新型人才,教育部学校规划建设发展中心持续推进智慧学习工场平台建设,推动商科教育高质量发展。

近日,教育部学校规划建设发展中心组织召开了新商科智慧学习工场(2020)(A)第三批试点院校项目方案线上评议会。中心相关业务负责人围绕项目方案设计优化、教学场景构建、平台发展驱动、学校和企业的主体作用等方面做出解答,并介绍了教育部学校规划建设发展中心在促进产教融合发展方面的重要举措。

新技术、新经济背景下,传统商科既有的培养体系难以支撑技术变革和产业转型的人才需求,新时代,面对新要求,新商科智慧学习工场在深化产教融合、科教融合方面做出了哪些探索?

数字化时代,新场景层出不穷,新业态加速发展,虚实共生共建已成为教育改革的技术主线,也是变革的根本方向。将新业态反映到教学场景的通道是数字化,呈现形式是虚拟场景。

过去的教学本质是,真实世界抽象出知识世界,学生在知识世界中掌握逻辑运用到真实世界中。过去的知识世界是抽象的、概括的、普遍的,但难以应对丰富多彩的真实世界的多样化、差异化、变动性。随着人工智能、5G、互联网、大数据、区块链等智能交互技术蓬勃发展,与现代生产、生活深度融合,真实世界和虚拟世界开始共生共长,这是技术变革的普遍规律。

新商科智慧学习工场建设依托新商科多学科融合的课程体系与平台,植根新商科人才培养沃土,着力培养社会经济发展所需的优秀高端应用型、复合创新型人才。目的是:

▋通过新商科智慧学习工场的平台与周围的商业服务对象建立连接,提高服务能力。

▋将学校纳入数字化的共建共创的体系,将学校之间的连接、联动,通过新商科智慧学习工场这一主线,建立共创共享的机制。

▋持续开放,通过新商科建立的区域性服务平台,为周围的学校、行业企业服务的同时,吸纳更多的服务内容和资源。

项目建设应以基地为人才培养的载体,为学生提供真实的学习场景和真实的生产任务。在一个基地建设完备的基础上,形成可复制的成功经验,并将基地布局为星罗棋布的网络。

在不断强调创新变革的同时,教育场景构建的内核是什么?

变革必然是双向的。真实世界日新月异,教学的学习场景也应该日新月异,共同进行,新商科智慧学习工场以学生为中心,搭建了一个和真实世界高度关联、密不可分的学习新场景,创新学习理论和方法,提高学习效率,实现学习价值。

场景作为一个热词,近年来在商业领域、工业互联网领域应用广泛。中国商业会计学会会长、北京工商大学原副校长谢志华提出了场景设计的“三重思维”:性质思维--回答业务是什么,结构思维--理清业务的内在结构,运行思维--回答业务的状态如何转换。“三重思维”是对场景的全新概括:阐述了什么是场景,场景的内在结构和运行逻辑。下一步,项目应按三重维度对场景的描述,将场景设定更加体系化、结构化,按照真实商业世界运行逻辑,将之与新业态紧密衔接。

打通学习场景和虚实世界的过程中,新商科业态、工作内容、工作流程的变化催生了从业者的知识能力的变化;工作能力如何增长、对业态场景如何认知和分析基于学科和专业的建设。场景若没了内容,既不能把握本质,也不能把握结构,所以场景构建的内核是知识、学科、专业,促进学科交叉融合,突破传统思维模式,以多学科交叉融合推进传统商科转型升级,从专业分割走向整合创新。

产教融合、科教融合平台对外连接职场,对内连接教学和学习,两者融会贯通,创建了丰富多彩的新场景和新业态。学校要以平台化战略促进学科交叉融合,带动共建共享、迭代升级。高水平研究型大学在开展跨学科和交叉学科方面具有得天独厚的优势,有明确的发展理念和思路,且已经形成多学科交叉融合、汇聚的发展态势,是虚实世界共建的龙头。不同类型的学校在知识体系的构建中也扮演着不同的角色,从高水平研究型大学学科、知识体系的构建,到应用型高校应用场景的开拓,再到职业院校场景应用的鲜活范例,都是精心规划人才培养模式改革的不同内容、阶段和路径。

《国家产教融合建设试点实施方案》明确指出,要将产教融合平台载体作为产教融合改革的关键举措,教育部学校规划建设发展中心提出了“大平台+”战略,平台发展的重要驱动是什么?

平台发展的重要驱动是搭建协同创新体。通过搭建数字化、智能化的产教融合、科教融合平台,同时和场景建设相贯通,可以解决长期以来知识和世界分割、学习和应用分割、学校和社会分割的局面。互联网把这一切都连接起来,呈现形式就是场景。学校以协同创新体为载体,通过学科交叉融合、专业共建共享,使知识世界贯通,以重大攻关任务实现驱动和连接。

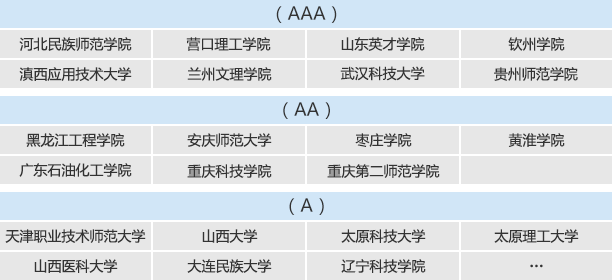

目前,新商科智慧学习工场院校布局呈现广泛性、多样性的特点,涵盖了高水平应用型大学和职业院校,既有全国创新改革的最前沿—粤港澳大湾区,也有民族地区、西部地区。在布点成功的基础上,迫切需要聚焦重点领域,协同推进重大攻坚任务,把不同学校、不同学科、国内外行业企业贯穿起来,作为平台建设和发展的重要方向。

(一)青海民族大学盐湖化工学科交叉融合

盐湖是青海省重要特色资源之一。结合国家发展战略和地方发展实际,以人才培养支撑服务盐湖经济,对综合开发盐湖资源,实现青海经济增长方式新突破非常重要。青海民族大学利用盐湖化工方面真实数据,为盐湖经济发展搭建智慧学习工场,根据历史数据进行大数据挖掘,为青海省人民政府提供决策依据。

青海民族大学盐湖化工学科的交叉融合,作为一个巨大的协同创新任务,主要有以下特点:(1)具有真实的产业需求,盐湖作为国家重要的战略资源基地,有丰富的数据积累和现实难题;(2)学校有学科积累优势和强烈的协同攻关愿望;(3)平台内院校可以形成有效的跨学科、多学科的集成攻坚;(4)平台具有开放性、包容性,可吸纳多方力量共同解决难题。

(二)粤港澳大湾区职业教育产教融合

当前,粤港澳大湾区建设迈入全新时代,通过整合全国教育教学资源,借助大湾区融合发展的时代机遇,把已有成果搭上“数字化列车”,将我们做出的宝贵探索和大湾区的创新高地结合起来,讲好新时代中国教育改革创新的鲜活故事,是实现大湾区融合创新发展的重要通道。

近几年,教育部学校规划建设发展中心在大湾区的大学设计中做出许多实践探索,如中山科技大学、佛山理工大学等。当前,大湾区职业教育发展要尽快突破语言障碍,将高等教育改革硕果与大湾区既有办学传统和教学体系进行有效嫁接,共同把中国商业变革、业态变革前沿的知识积累和创新成果与各地需求相结合,赋能大湾区产教融合创新发展。

新商科人才的培养需要各界参与和创新,协同培养适应未来发展需求的具有竞争力的商科人才,您认为在产教融合发展中,企业和学校应该如何发挥主体作用?

新商科智慧学习工场建设是大力推进新时代商科人才培养的重要实验探索,要做好大湾区产教融合新篇章,需要整合全国资源。不同类型的学校在新商科智慧学习工场的建设中要坚持“一校一策”,对内紧密连接学科专业建设,对外精准对接多维需求。学科建设要体现数字化、智能化的共享性、共通性和协同性。不同层次的学校间应协同发展。高职类院校要通过平台解决共性的问题,以共性问题带动个性问题的解决;应用型本科类院校和研究型高校各有其定位和特点,应各自联动、共建共享。

平台构建要坚持双向变革。一方面,项目院校落地要快、要多、要实、要活,另一方面,要丰富平台内容、强化平台功能、提升平台水平、扩大平台资源,拓宽应用场景,凝聚战略共识,不断推进产教融合平台深化演化。未来,中心将牢牢把握大数据与新商科的深度融合趋势,联合福思特加快数字化、智能化平台建设。

延伸阅读

新商科智慧学习工场是由教育部学校规划建设发展中心做顶层规划设计,广州市福思特科技有限公司为平台建设方,为商科教育加快改革与发展而搭建的产教融合集成平台。平台基于新零售、新制造、新物流、新服务等新经济产业发展对商科人才新需求,精准对接行业产业人才培养新需求,打破现有专业边界、学科边界、学校与社会边界,不断创新构建多种复合型人才成长“生态圈”,形成了一套符合行业产业人才需求的商科人才跨界培养框架,培养兼备信息化与商科职业素养的复合型人才。

下一步,平台将继续升级演化,全面助力商界向信息化、数字化、智能化转型升级,为商业转型升级提供必要的人才支撑。